當教育成為階級戰:台灣迎向雙語國家,師資不足背後的「難言」之隱

]

]

文:劉十賢(台大新聞所研究生)

「If you hear“I am an apple”, you need to be an apple!」 「同學可以嗎,但如果你聽到”we are an apple”請你們花5秒找到組員,變成一顆蘋果。」 「開始囉,five, four, three, two, one, go! YOU ARE AN APPLE!」

在沒有座位的國中表演課教室裡,一群15歲的中學生錯落坐在各處,台前的Ivon(化名)中英文並用的講解遊戲規則、帶領孩子們進行活動。

今年(2021)是Ivon當代理教師的第四年,所屬的學校日前通過教育局的核可,將從下學年開始轉型為雙語實驗課程學校,為了提前準備,從去年起她便配合校內政策,改以雙語進行課程。

為了準備這堂課,她花了2倍的時間,從課室用語到教材裡的專業名詞,都需要重新用英文掌握。下班之後的她,其實仍在為教甄【註1】奮戰,原本就已經夠少的名額,再加上英語門檻的限制,讓考了數次英檢仍尚未達標的她感到疲憊。

2030雙語國家,師資是最大考驗

蔡英文總統在2018年提出「2030雙語國家」的願景,希望能藉由厚植國人英語能力,來提升國家的競爭力。

教育被視為政策裡的重要一環,教育部規畫在2030年前達成中小學「英文課全英授課、部份科目【註2】雙語授課」的目標,針對職前的師資培育生及在職教師,開出各種學分班與研習活動,目的是培養出大量能在未來以雙語進行教學的師資。

但與此同時,教學現場的雙語課程早已同步啟動,各縣市都在建置雙語學校,申辦與核准的數字年年攀升,從而產生大量的師資缺口。

等待大學裡接受雙語教程訓練的新血投入現場,變成緩不濟急的期待,就算一兩年後他們紛紛畢業且有意投入教職,中小學每年低於1成的教甄錄取率,也說明教育現場能容納新人的空間相當有限。

因此,現職教師能否轉型為雙語師資,至少就現階段而言至為關鍵,但他們轉換跑道的過程,卻存在著重重阻礙。

雙語教學 = 全英語教學?教育現場的分歧想像

「學科內容對我來講還是第一順位。」已有10餘年教書經驗的台北市誠正國中表演藝術教師張懿茹,從3年前開始嘗試雙語授課。

走進她的課堂,中、英文的比例大約各半,她認為雙語教學,是給學生多一個聽說英語的機會,但學科本身不能被犧牲,還是要採取合宜的方法控制教學進度與成效,包括適量的使用孩子熟悉的本土語言,以及鼓勵學生在語言上互相幫忙。

然而,教育部針對雙語教學所頒布的《全英語教學師資培育計畫》裡的計畫目的明確寫著「培育以英語教授各學科之專業師資」,追求全英文的教學環境,似乎才是官方更主要的目標。

是「雙語」還是「全英語」,政策與執行面的認知落差,讓許多教師無所適從,對「全英語」授課沒有信心的教師,也因為害怕「講錯、被學生取笑」而對雙語教學卻步。

已有4、5年輔導雙語學校、雙語教師經驗的台師大教育系教授林子斌認為,比起可以透過進修增強的語言能力,「雙語知能」才是雙語教師最需要具備的能力。

他口中的的雙語知能,指的是能夠讓英語自然的融入教學,以生活化的方式,讓外語和本土語言並存在課堂中,為學生創造一個能使用多種語言的情境,也不能犧牲學科知識的學習,「雙語課絕對不能變成英文課,」林子斌強調。

語言優先於學科,與教學現場脫節的甄選機制

即使雙語教學的成功與否,牽涉學科教學的專業程度、課程設計能力,以及教師本身的意願,但甄選制度裡卻把「語言能力」變成優先且幾乎唯一的考量。

有意報考者,除了持有學科教師證之外,還必須具備CEF架構B2級【註3】以上的英文能力證明,相當於全民英檢中高級以上的英文水準;或者是主修英文相關科系畢業,並在大學時期加修第二專長【註4】的合格教師。

教師的專業本在學科能力,但現況對叩關教甄的新人及代理代課教師而言,本科的教學能力再強,只要跨不過外語的高牆,就難以取得教職。

然而,我們真的有這麼多「準備好」的雙語教師嗎?

以近兩年的台北市國小教甄來看,在體育、藝文……等藝能科開出的一般缺與雙語缺大致各半,但報名人數卻有天壤之別,平均下來,每個「一般缺」有高達10人同時競逐,但「雙語缺」的報名人數卻甚至少於缺額。

Photo Credit: 本文作者提供

中學端的教甄也是如此,以今年(110)的表演藝術科為例,開出的9個缺額全是雙語,等於將不具備合格英文檢定的表藝教師全部拒於門外,最終的結果,是只有7名考生前來報名應試。藝能科的缺額向來稀少,如今再套上雙語的緊箍咒,讓等待一份教職的預備教師們處境更形艱難。

教學現場與教甄脫節的怪象,已成為雙語急促上路後的日常。

儘管台北市教育局對外表示,缺額都是由各校開設,官方只負責公告與辦理考試,但師資不足卻是主管機關不能不正視的問題,不論原因是是英語門檻的設定過高,或者培訓不及,都顯示出教育前線根本還未備妥充足的雙語儲備教師。

位於新北市的光復國小,在 109年轉型為雙語實驗課程學校,校長張明賢表示,雙語教學確實能讓學生「透過長期、大量的接收英文訊息,而產生語言與行動的連結,進而不害怕使用英文,」是有意義的政策,但他也坦言,以各縣市都在大力推行雙語教學的現況而言,師資量離充足無虞,仍有相當大的一段距離。

有心投入雙語教學,語言門檻卻讓教師孤立無援

Ivon為了通過英文檢定參與教甄,成為正式的教師,兩年內參與了6場不同的英語檢定,期間還曾經因為規定改變,白白報了兩場「用不上」的考試,「報名費到後來都不眨眼睛了,」她苦笑形容。

備課與工作之外每天花兩小時讀英文的她,最終還是差了幾分,而無緣報名今天的北市教甄,雖然她仍然在學校教著一週5節的雙語課程。

不論正職教師或代理教師、不論本身語言能力如何,他們之中被指派,或有意願挑戰雙語教學的其實不在少數,但主管機關以語言檢定為標準設下種種限制,很難給予這群人有力的支援。

張懿茹回憶成為雙語教師之初,在缺乏教科書和專業指引的情況下,她和校內的英語教師花費大量時間共同備課,校方也盡可能找尋資源,協助他們摸索雙語教學的樣貌。

其實當時,學校曾有意推薦她參與官辦的「雙語教學在職教師增能學分班」,儘管本身也有高度的意願,但最後卻因多益分數不足而未能取得報名資格,「我們這些教學現場的老師,不能參加那些工作坊,也還是必須教雙語,那為什麼要設一個門檻呢?」

累積了3年的經驗,現在張懿茹已經找出一套自己的方法與特色,她也觀察到雙語班的學生「會因為有不一樣的語言刺激,變得更專心、更勇敢,也更喜歡幫助別人,」不過回想起黑暗裡找路的過程,還是難免有些無奈。

像Ivon或張懿茹這樣「有實無名」的雙語教師到底有多少?他們不存在於任何一份官方的報表裡,卻真實的在這波政策之下付出心力。

台師大教授林子斌表示,很多雙語教師原先的課程負擔就不小,嘗試雙語教學沒有額外津貼,鐘點也不會因此升高,「老師懷有的熱忱只是希望提供孩子更多的機會,他們相信這對學生有幫助,所以願意去做。」

出於自願的熱情,也需要被穩定的供給燃料,才能燒煉出真金。

「我們不認為語言能力不重要,它的確是重要的。」全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說,但站在工會的立場,認為應該先將師資準備好,再開始推動現場教學,絕不應該躁進。同時,工會也建議官方採取借調培訓的方式,讓教師有完整的時間受訓成為雙語師資,而不是要求他們在本身的工作與增能當中奔忙。

倘若CEF架構的B2程度,是雙語教學的必要條件,那怎能放任未合格的教師進行教學?或者政策制定者認為語言檢定取得與否對教學品質未有影響,則又何必設下這樣的門檻?

循序漸進,雙語教室存在可行性

Photo Credit: 劉十賢 台北市三民國中雙語課堂實況。

台北市三民國中的「國際教育」課堂,是學校裡的雙語特色課程,週一早晨的課堂,主題為「疫情下的遠距教學」,本職是公民教師的張懿婷,和來自美國的外師Libby一搭一唱,幾乎以全英文的方式授課,學生則在中、英文間自然的切換參與討論,當學生間出現取笑彼此文法錯誤的聲音時,教師也堅定的制止,只怕孩子好不容易張開的口再次緊閉。

課堂的氛圍似乎完全不受語言的影響,外師適時介入小組討論,學生的臉上看不到太多害怕的神情。

三民國中校長莊國彰認為,學校課程能和當前的雙語政策接軌,主因是他們早在全面推動雙語教學之前,就已是教育部的國際教育重點學校,累積了許多國際交流的活動與特色課程,也讓校內的教師對於「帶給學生國際觀」有相當高的共識,現在50位教職員中,有20位正在進行雙語教學,每週每班有三分之一的節數以雙語授課。

莊國彰表示,「教師本身的意願才是推動雙語的關鍵,」諸如語言等知能,可以透過訓練加強,但如果校內對於雙語沒有共同的論述願景,便難以走得長遠。

對英文不算太有自信的張懿婷也說,透過和外師共備,以及參加校內的社群、英文加強班……等活動,得到很充份的幫助。

但即便是三民國中這樣推行雙語相對無礙的學校,現階段也僅有2位具有B2的資格,檢定的標準是否合理、語言能力是否能直接換算成教學能力,存在討論空間。

疫情之後,雙語教學亟需重整步伐

5月,台灣的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情發生重大變化,各級學校停止實體授課,雙語+遠距,對於中小學教師而言又是挑戰的開始。

而教育部也因忙於規畫疫情相關的配套而婉拒受訪,針對雙語師資所面臨的困難,截稿前尚無法取得官方回應。

疫情為現下的台灣帶來不小衝擊,但它或許終將只是一場短暫的風暴,可是失速的雙語教育政策,若未能盡快導回正軌,造成的影響將會十分深遠,中央與地方政府在衝刺雙語學校設立數量的同時,也應當正視培育師資所需的資源,提供有志投入的教師更多的時間與機會,不應讓政策悖離初衷,淪為教育人力之間的「語言階級戰」。

註釋

[1] 教師甄選,於每年6-8月之間由各縣市教育局舉辦的教師招考,各科缺額視當年度情形而定,通過者可取得正式教職。

[2] 現階段雙語教學的辦理對象,皆以非大考考科的藝術、體育、資訊……等藝能科為主。

[3] 歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構 (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment),其中B2等級相當於全民英檢中高級、多益785分、雅思6.0……等。

[4] 師培生在主修科目之外,加修另一科目的部份學分課程,即可加註為第二教學專長,也可報考擔任該科目之教師。

延伸閱讀

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航

海納百川》中華民國在國際法上的地位問題(李慶平) - 海納百川

]

]

中華民國從一九一一年至一九七一年,在國際法上是毫無疑問具有世界大多數國家承認的國家及合法的政府地位。

一九四六年至一九四九年國共內戰,中華民國中央政府從南京轉進廣州,再轉重慶,成都,最後在一九四九年播遷台灣省台北市,實際控制台、澎、金、馬及東沙群島、南沙群島的太平島。

一九四九年十月一日,中共在北京建政,成立中華人民共和國政府,因而中國的領土,事實上有兩個不同的政府在不同地區,有效的行使治權。一九四九年至一九九〇年初,中華民國政府視中共政權是叛亂團體,中華人民共和國則以武力統一台灣或以和平方式統一台灣為主要對台政策。一九九〇年初,中華民國政府廢除《戡亂條例》,並在立法院通過《兩岸人民關係條例》,視中國大陸為大陸地區,台灣為台灣地區。而中國大陸一直视台灣為中國的一部分。

一九四五年至一九七一年中華民國是聯合國會員國及常任理事國,但一九七一年中華民國退出聯合國,被中華人民共和國取代了在聯合國會員及常任理事國席位,在國際法而言,聯合國承認了中華人民共和國政府取得了中國合法代表權,取代了中華民國政府。聯合國在法律上不再承認後者合法代表中國。但中華民國仍然是一個國家的事實,如同中華人民共和國一九四九年至一九七一年,不為聯合國承認,也不影響中華人民共和國是一個國家。

目前聯合國一百九十二個國家中,承認中華人民共和國者計有一百七十八個,承認中華民國僅有十五個,雖然大都數國家不承認中華民國,但並不損害中華民國是一個主權獨立國家的事實,也就是中華民國在台、澎、金、馬,東沙群島,南沙太平島的現狀。

一九四五年八月十五日,日本天皇宣布無條件投降,九月二日日本新任外相重光葵代表日本天皇和政府簽署無條件投降書,第二次世界大戰結束。盟軍進駐日本後,發布訓令第一號,命令日軍向中華民國政府投降。

一九四五年八月二十七日,中華民國蔣中正委員長任命陳儀為台灣省行政長官。

一九四五年九月四日國民政府頒布台灣省行政公署組織大綱,規定:「第一條,台灣行政長官,隸屬於行政院,依據法令綜理台灣全省政務」,至此,台灣歸屬中華民國政府治理,並實施有效統治,業已確定。

一九四五年十月二十五日中華民國政府正式接受日軍投降。旋即宣布台灣為中華民國一省。一九四六年一月十二日,又宣布台灣,澎湖居民的中國國籍。同年台灣人民選出國民大會代表參加中華民國憲法制定,並在一九四七年底憲法生效後,台灣選出的國民大會代表參與中央政權的行使;另選出立法委員參與中央立法權的行使;台灣省臨時參議會也選出監察委員參與中央監察權的行使。

一九五O年一月五日,美國國務卿艾契遜(Dean Gooderdam Acheson)在記者招待會會中說:「中國已治理台灣四年。不論美國或其他盟國對於該項權利和佔領,均未發生疑問。當台灣變成中國的一省時,無人對他提出法律上的疑問。」

早在一九四一年十二月一日,中華民國政府公布國民政府《對日宣戰文》,正式對日宣戰,宣布「所有一切條約協定合同,有涉及中日間之關係者,一律廢止。」也就是一九四一年以前所定的條約、合同,包括《馬關條約》,對中華民國政府的束縛,完全消失。自該日起,日本竊佔台灣與澎湖的法律根據,就已不存在了。

一九四三年十一月,中華民國蔣中正委員長赴開羅,參加中美英三國首腦會議,會議後發表開羅宣言,「三國之宗旨,在剝奪日本自從一九四一年第一次世界大戰開始後,在太平洋上所奪得或佔領之一切島嶼,在使日本所竊取於中國之領土,例如東北四省、台灣、澎湖等,歸還中華民國」。此為二戰勝利後,中華民國政府處理台灣主權問題的最重要,並具有國際法效力的依據。

一九四五年七月二十六日,英美中三國發表《促令日本投降之波茨坦宣言》,宣布:《開羅宣言》之條件必將實施,而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。八月十四日日本政府宣布接受《波茨坦宣言》,次日日本天皇廣播投降詔書。這兩件中美英簽署文件,是台灣歸還中華民國的最重要的屬於國際法效力的文件。

一九五〇年由四十八個戰勝國與戰敗國日本,在美國舊金山簽訂《對日和平條約》(通稱舊金山和約),其中提到日本放棄對台灣的主權,但並未裁明交予何國。這就是目前主張台獨人士,認為「台灣地位未定」的理由。

但一九五二年,中華民國與日本在台北簽訂《中日和约》,結束了中華民國與日本交戰狀態,依據《中日和約》,確定了中華民國在台灣的國際法地位,亦即是中華民國取得台灣主權。中華民國與台灣的關係是建立在《中日和約》之上,《中日和約》在國際法上的合法性,是毫無疑問的。但主張台獨的人士,卻刻意避談《中日和約》此一史實。

1959年12月20日東京高等裁判廳對Lai Chin Jung一案判決中說:「不管怎麼樣,至少當1952年8月5日中日合約生效時,台灣與澎湖歸屬中華民國。」 1960年6月7日大阪地方裁判廳在Chan Fukue告Chang Chin Min一案中稱:「當1952年(中日)合約生效在法律上移轉主權時,中華民國就在台灣建立了永久主權。」這兩個判決,是實務上,日本確認台灣屬中華民國的領土。

一九五五年到一九七二年,美國在與中華民國政府有邦交之時,即與中共進行接觸及大使級談判,先是在日內瓦,一九五八年九月後改在華沙舉行談判,前後舉行一三六次,並在一九五五年九月十日達成一項承認對方國民有返國權力的協議聲明(Agreement Announcement),這是北京與華府相互不承認的情況下所達成的協議,這在國際法上起了特殊先例。

一九六〇年代美國甘迺迪總統向蔣中正總統強調,「中華民國政府是唯一代表中國的政府(The only rightful government representing China)」。在沒有邦交的情況下,一九七一年七月九日至十一日,美國的國家安全顧問季辛吉密訪北京,一九七二年二月二十一至二十八日,尼克森總統到中國大陸訪問,並簽署《上海公報》。

一九七三年五月美國與中華人民共和國分別在對首都,設立了有外交特權的聯絡辦事處,任命大使為主任。此時美國一方面與中華民國維持正式外交關係,一方面與中華人民共和國建立實質而無外交名分之各種關係,即事實上(de facto)的雙邊關係。

美國與中共在一九七三年五月至一九七九年一月一日,是呈現隱形的「兩個中國」或「一個中國,兩個政府」的政策,但因現實的需要,北京亦容忍此一關係的存在。

一九七九年中華人民共和國與美國正式建立外交關係,但美國與中華民國建立無官方關係的文化、經濟關係,美國在台灣設美國在台協會台北辦事處,中華民國在華府成立北美事務協調委員會華府辦事處。到克林頓總統主政時,一九九四年九月,我駐美國辦事處改稱台北經濟文化代表處,雙方仍具有外交特權。

一九七九年四月十日,美國卡特總統簽署經由國會通過的《台灣關係法》,促進對台灣的經濟,文化關係並提供安全及防禦軍資的法律。

九十年代起,柯林頓任總統時,美國的貿易代表,交通部長,能源部長,可訪問台灣,國務院主管經濟及技術事務的助理國務卿,可與台灣代表在官署以外地點會晤。美國軍方人士,以美國在台協會顧問或其他名義,長駐台北。美國的《台灣關係法》的運作,是對中華民國政府呈現「事實政府」的承認。

二〇一七年十二月十八日美國川普總統宣布其上任以來第一次「國家戰略報告」,將中華人民共和國及俄羅斯定位為「修正主義強權」,是美國的「戰略競爭對手」。這是與一九七〇年代美國對中華人民共和國建交的戰略思維是不同的,當時美國是希望聯合中華人民共和國制衡蘇聯。現在是中華人民共和國和平崛起後,並與俄羅斯站在同一陣缐,威脅到美國在亞太,甚至全球的戰略佈局。因而美國進一步加強其在亞太的盟國關係,也包括了非官方關係的台灣。

二〇一一年美國務卿希拉蕊在夏威夷東西中心演說時稱,台灣是美國的「重要安全與經濟伙伴」。續任的國務卿凱瑞也在國會聴證會時稱台灣是美國重要的安全伙伴。二〇一六年及二〇一七年美國均邀請我駐美代表處代表參加國務院舉辦的世界反恐聯盟大會。二〇一七年十二月十八日美國「國家戰略報告」中,美國堅守「一中政策」及《台灣關係法》的承諾。美國對台軍售是符合「一中政策」,因美國「一中政策」強調美國堅持台灣問題,必須和平解決。

在實務上,美國對兩岸政策是:一、一個中國政策;二、促請兩岸進行建設性對話;三、美國一個中國政策是建立在海峽兩岸用和平方式來解決兩岸問題的基礎上,而且是唯一方式。但川普與拜登總統皆實施圍堵中華人民共和國的「印太聯盟」戰略,而台灣正處「印太聯盟」戰略的前沿據點,加上民進黨政府「親美抗中」政策,使美國與台灣關係在不斷的升溫。如高官來台,大量軍售,美國會通過多項促進美台關係之法案。

綜觀目前之國際現實,雖然中華人民共和國和大部分國家不承認中華民國,但全世界重要國家在台北設辦事處或代表處,執行沒有外交名分的實質外交工作。此一特殊現象,實為國際法數百年來難見的特例。

近年民進黨對台灣與中華民國有其一定的論述,即「台灣就是中華民國,中華民國就是台灣」,此一論述是錯誤的,因台灣與中華民國不能劃等號,一為地方名,一為國名。民進黨的論述是違背中華民國的一中憲法,使中華民國領土只限於台灣,置現在的金、馬、東沙及南沙的太平島於何地?並與中國大陸完全切割,形同「一邊一國」再次呈現,徒增兩岸緊張與敵對,而進入軍事衝突的可能性。

國際法是世界強權所訂制有關維持世界秩序的一種規範,而且是有持續演進發展的。中華民國與中華人民共和國在對中國的主權主張上,是相互重疊的。這是兩岸創造和平統一的政治基礎,兩岸將近七十年分治,世界各國也由此發展出一個新模式來面對,是符合國際法有持續演進的呈現。

但台灣近期內,主張台獨的執政黨,正準備修憲,如果進行法理台獨修憲,更改國號,這是非常危險的動作。中共在一九四九年十月一日建政後,即宣布中華民國已滅亡,將繼承中華民國領土。但事實上中華民國仍存在台灣、澎湖、金門、馬祖、東沙群島及南沙太平島。如果此次修憲,若真有更改國號議題,中華民國消滅了,正好給中共名正言順來繼承中華民國領土,並給中共武統台灣法律上的根據。我現中央政府及立法院能無慎乎。(作者為前海基會副秘書長,前中國廣播公司總經理)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

史話》與日寇海軍殊死戰──《周非將軍與民國海軍》(四) - 兩岸史話

]

]

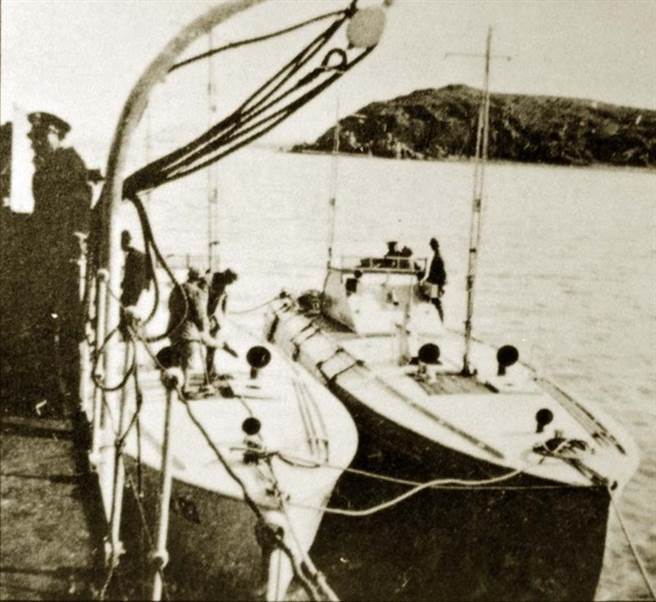

兩艘電雷學校的英國製魚雷快艇並泊於母船旁。(取自網路)

父親在八年抗戰初期魚雷快艇長江作戰中的詳情,已無由知悉,只聽他生前述說曾在快艇上遭日機所投炸彈彈片傷及腿部,所幸傷勢不重,未有大礙。此外他在自傳中僅提到:

初派任魚雷快艇史可法三四號艇員,與日寇海軍開始作殊死戰。復派岳飛三七一號艇副,轉戰江陰,鎮江,南京,馬當,湖口,廣州,鄂城,田家鎮,武漢,岳陽,沙市,宜昌等地。

另據他後來填寫的「兵籍表」中的經歷欄稱:1938年(民國27年)3月15日至6月20日任電雷學校少尉見習官,1938年6月21日至6月30日任電雷學校快艇大隊371號艇少尉艇副,1938年7月1日至9月30日任海軍總部快艇大隊371號艇少尉艇副,1938年10月1日至1939年8月30日任軍政部快艇大隊岳飛中隊371號艇中尉艇長。所參加的早期抗日戰役之作戰地區為「狼山、江陰間」(1937年8月20日至11月28日),「馬當、湖口間」(1938年7月1日至9月30日),「田家鎮、黃州、鄂城間」(1938年10月1日至1939年2月28日)。即他尚未畢業時已在江岸上參與戰事,畢業後在岳371號快艇任職前後凡一年兩個月。

以上所述魚雷快艇大隊長江作戰的經過,僅只是中國海軍長江抗戰中的一個小環節。中國海軍長江抗戰雖為海戰,但實際上是中國海軍艦艇與日本艦載飛機之間的戰鬥,是中國的水雷與日本軍艦之間的戰鬥,兩國海軍艦隊沒有面對面地進行大規模戰鬥,中國艦艇很少擊沉日本艦艇,日本艦艇亦很少擊沉中國艦艇。

中國海軍所擊沉、擊傷的日本艦艇百分之九十以上是以各種水雷和要塞砲進行的,而日本則主要是靠其飛機轟炸所致成的。故長江海戰稱不上是現代海戰,它明顯表現出近岸性、分散性,這乃是中、日雙方海軍實力巨大的差異所決定的。中國海軍在長江的要塞戰、阻塞戰、水雷戰、游擊戰,是就能力所及而採取的積極、靈活的作戰形式,是迫不得已的,也是得當的。它對粉碎日軍速戰速決的戰略和對中國堅持的持久戰都起有積極的作用。

然中國海軍的長江抗戰亦付出了巨大的代價,之所以遭受到慘重的損失,除了中、日實力懸殊,中國海軍英勇抗敵,不畏犧牲外,還有其他原因。首先,長江艦隊的海軍飛機在抗戰爆發後全部撥給空軍,而空軍又未給艦隊有力的空中保護,艦隊暴露在長江江面,任由日機肆意轟炸。

海軍只能以艦砲和要塞大砲迎擊,但有的艦艇沒有高射砲,防空只能用普通機槍,甚至使用步槍,而要塞大砲的彈藥也嚴重不足,從而削弱了艦艇的空中保護能力。其次,海軍之間、海軍與陸軍之間協調不力。此外,海軍在抗戰前準備不充份,戰時強調單純防禦,在佈雷、置砲過程中存有推諉現象等等,也對抗戰起有消極作用。(待續)